用成语打开荆楚文化的“大门”

荆山楚水,壮美深沉。荆楚文化历史悠久,辉煌灿烂,有众多成语源于其中,并通过文物呈现其内涵。

每一种文物都有文化的印迹,一个成语或许就是一则典故。让我们用成语打开荆楚文化的“大门”,透过文物瑰宝一起回味辉煌灿烂的历史。

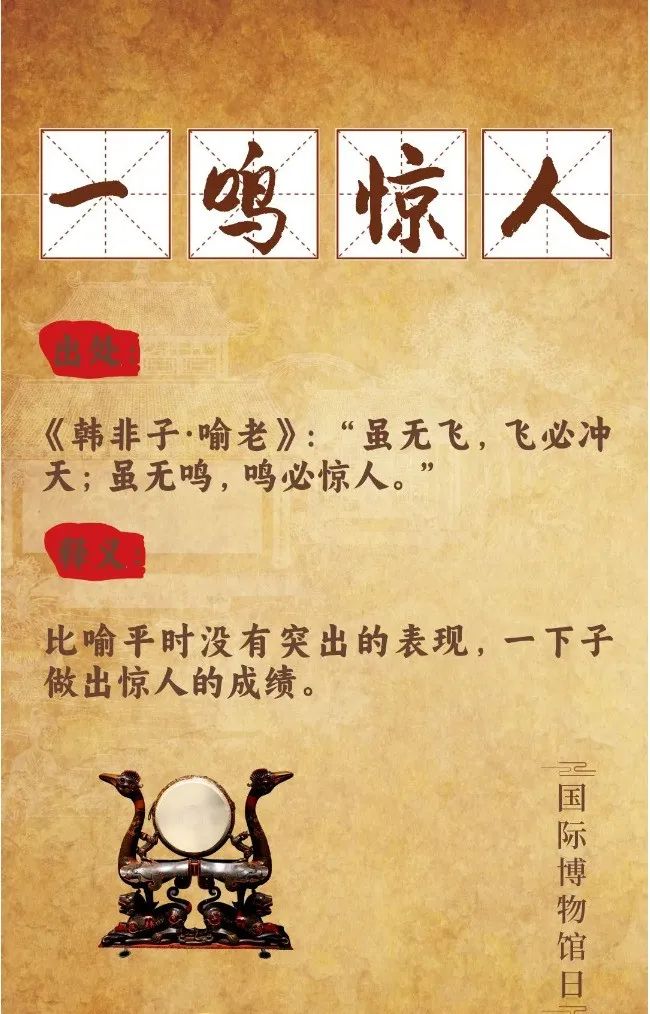

01虎座鸟架鼓——

虎座鸟架鼓是战国时期楚墓中造型独特的漆器,是楚国贵族墓葬中的重要乐器,也是楚文化的典型代表物。它造型精美,活泼灵动,两只卧虎上站立着两只昂首挺立的凤凰,居中悬挂一面大鼓。作为一种可“悬而击之”的鼓,它不仅具有乐器功能,其独特的造型,稳重的虎座与飞扬的凤架结合,更彰显了楚文化的浪漫与神奇。

楚人崇凤,虎座鸟架鼓中仰天高鸣、蓄势待飞的凤鸟形象,让人不禁联想到楚国诞生的一个成语——一鸣惊人。

楚庄王继承王位后,大夫伍参见他沉溺于声色犬马,冒死进谏,说:“楚国一座山上有一只大鸟,三年不飞不鸣,这是一只什么鸟呢?”楚庄王心里意会,答道:“三年不飞,飞将冲天;三年不鸣,一鸣惊人!”原来楚庄王见楚国内忧外困,政局动荡,故意韬光养晦,暗察忠奸。后来,楚庄王励精图治,问鼎中原,成为春秋五霸之一。

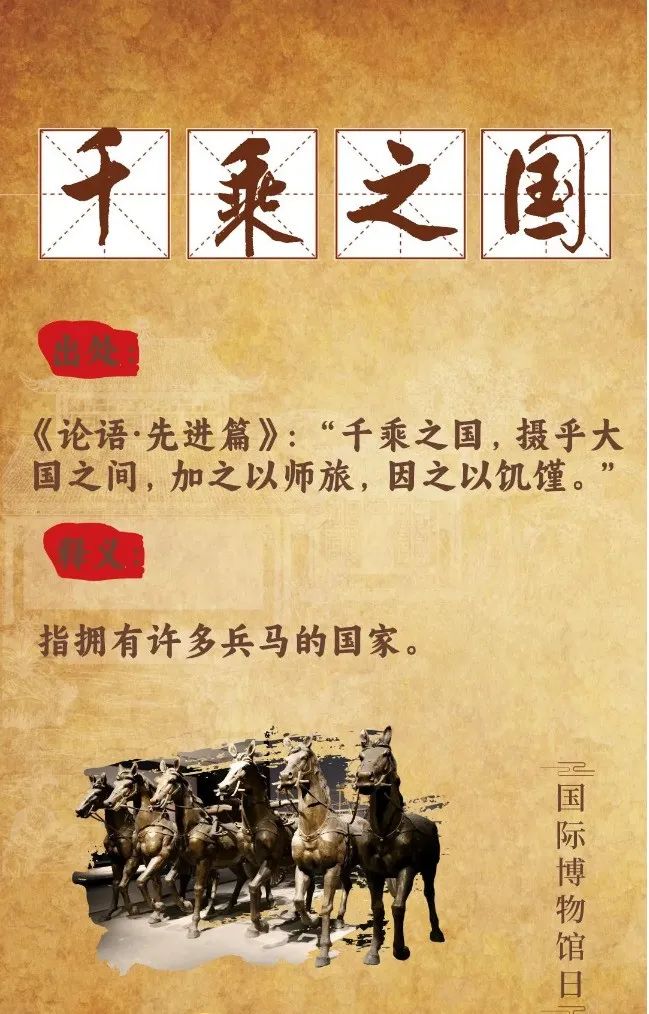

02楚王车马阵——

“北有兵马俑,南有熊家冢”。其实,熊家冢楚王车马阵一样令人震撼。熊家冢国家考古遗址公园(楚王车马阵景区)是湖北首家国家考古遗址公园。它由主冢、祔冢、殉葬墓、车马坑、祭祀坑组成,是已知保存最好、规模最大、布局最为完整的周代楚王陵,被誉为“中国仅有,天下第一”。

透过熊家冢国家考古遗址公园已发掘的车马坑,楚国当年“千乘之国”的恢弘气势可窥一斑。

东周时期,诸侯争霸,群雄逐鹿。以马为动力的战车既是军队作战的主体,也是国家实力的象征。熊家冢遗址出土车马阵,规模宏大、阵列俨然,车类繁多、工艺精湛,堪称集东周时期南方车马之大成者。车马阵与遗址主冢等遗存相呼应,彰显墓主人非同一般的尊贵身份。熊家冢墓地随葬车马阵威武壮观,正是楚国军事实力的有力印证。

03楚国青铜镞——

箭镞即金属箭头,古时有青铜质,后改进为铁质。战国时代,镞的种类迅速增多,有双翼、三棱、四棱、镂空翼,还出现了锥形和三角形的镞。

楚国的神射手有秘密武器吗?战国时期,楚国有个著名的射箭高手,名叫养由基。养由基曾在军中比武,他令人将杨柳叶涂上标记,放置在百步之外的树干上,拉弓便射,箭正中杨柳叶中心。在场的所有人都被这种不可思议的箭术惊呆了。养由基苦学射箭多年,凭借“百发百中”的高超技艺打败了对手,赢得了别人的赞美。

养由基的胜利来之不易,是背后无数的汗水换来的。他这样坚持不懈,加倍努力的精神,不正是楚人不畏艰辛,勇于进取的真实写照吗?

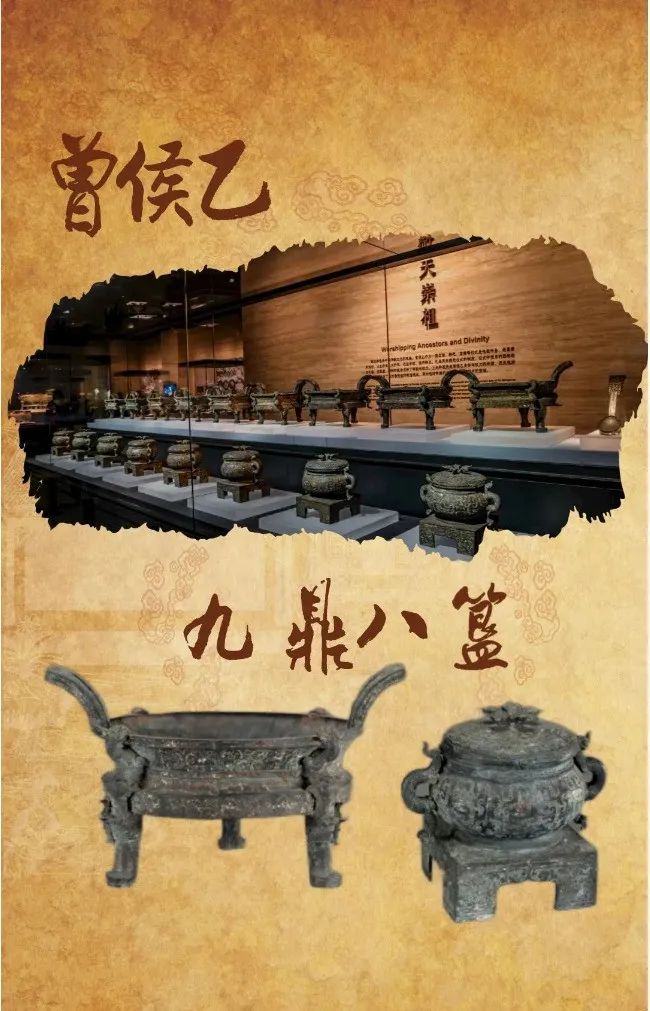

04曾侯乙九鼎八簋——

每一个走进湖北省博物馆的人,都会被曾侯乙展馆的“九鼎八簋”的气势所震撼。随州擂鼓墩曾侯乙墓九鼎八簋,出土时置于曾侯乙墓中室。这套器物制作精美、保存完好。九鼎八簋成套使用,配有1件取食用的铜匕。

鼎,最早是古代用于烹煮食物的器具;簋,古代盛食物的器具。相传古时夏禹铸了九个鼎,象征九州,九鼎在夏、商、周三代成为象征国家政权的传国之宝。

从夏禹铸鼎的传说开始,到流传至今的成语“一言九鼎”“三足鼎立”“鼎力相助”等等,“鼎”一直被赋予“显赫、尊贵、盛大”等含义。周代的礼制规定:天子用九鼎,诸侯用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎或一鼎。曾侯乙作为一代诸侯,其墓葬何以出土整套九鼎八簋?对此,学界有不同推测,有人认为是春秋战国时期礼崩乐坏的证明,也有人认为是其死后追加一等的“加隆礼”所致。

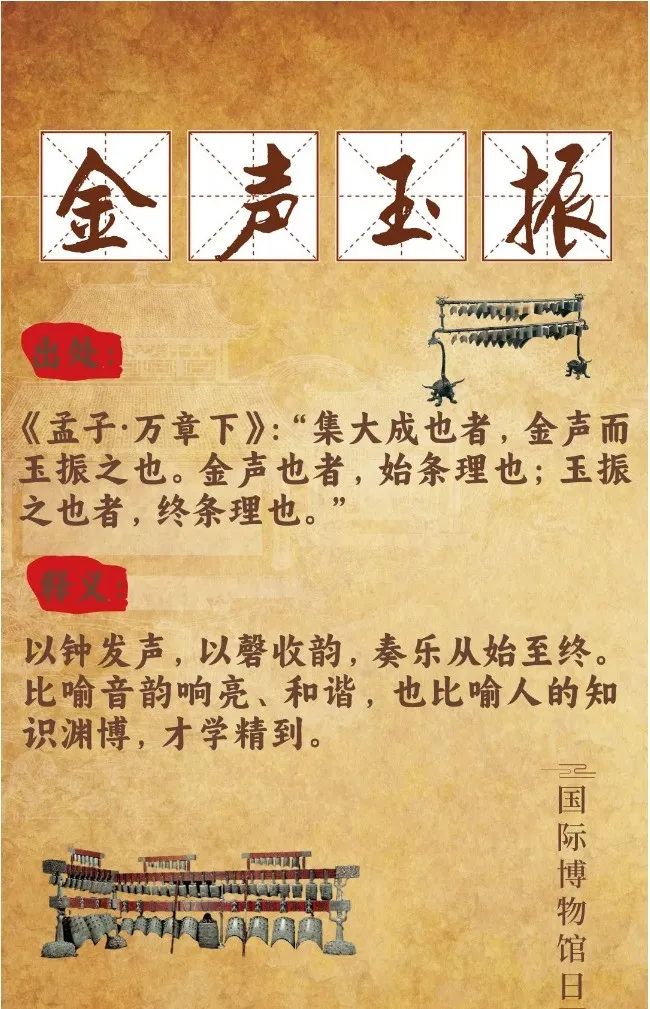

05曾侯乙编钟编磬——

曾侯乙编钟,战国早期文物。1978年在湖北随县(今随州市)出土。它是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。它是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史。曾侯乙编磬是古代一种打击乐器,可击奏旋律。常与编钟相配,合奏“金声玉振”的金石之音。

曾侯乙编钟出土至今,一共只奏响过三次。第一次是在编钟出土后的三个月,正逢当年建军节,曾侯乙编钟第一次向世人发出了它那雄浑而又浪漫的千古绝响。第二次是在1984年,为了庆祝中华人民共和国成立35周年,编钟在北京中南海怀仁堂奏响,各国驻华使节纷纷为之倾倒。第三次是1997年香港回归,为了庆祝这一举国盛事,曾侯乙编钟再次向世界发出了历史性的声音。一曲《1997:天·地·人》让世界聆听中国。

两千四百多年前的曾侯乙编钟,用钟发声,以磬收韵,集六音之大成,为我们还原了“礼乐中国”的和谐乐章。

相关附件:

鄂公网安备 42010602003687号

鄂公网安备 42010602003687号